Oleh Muhammad Ridha

Salah satu yang mencoba memberi tanggapan atas kondisi Bali pasca Oktober Hitam adalah Arif Bagus Prasetyo yang mengulas satu refleksi di harian Kompas atas pilihan mempariwisatakan Bali dengan artikel menggugah yang menghubungkan industry pariwisata Bali dengan pusat kapitalisme dunia di wall street. Judulnya menggugah “Wall Street-Legian: Alegori Puing-puing”. Tulisan ini sebenarnya mengulas proyek seni rupa Made Wianta bejudul Dream Land yang yang juga memberi respons dan diilhami oleh peristiwa “Oktober hitam” di Legian yang dilaksanakan di Galeri Gaya, Ubud (15 Maret-15 Mei 2003). Proyek seni rupa ini menggunakan media Video Art dan Instalasi. Dalam tanggapannya atas karya Wianta, Arif Bagus menulis: “Samar-samar seni rupa Wianta jadi tampak menjanjikan alegori dari jantung kehancuran. Sebuah alegori puing-puing tulang belulang manusia di atas gundukan beras dalam karya Wianta seolah melontarkan pertanyaan suram tentang prospek kapitalisme sebagai system yang menentukan hajat hidup orang banyak”. Ungkapan Arif langsung menohok jantung ekonomi pariwisata yang bersandar pada kapitalisme global: pada lahirnya satu kelas amat senggang dan kelas lainnya bekerja melayani kesenggangan, pada suatu corak produksi yang meniscayakan sebuah kelas menjadi istimewa dan kelas lainnya menjadi tumbalnya. Begitulah.

Tapi proyek itu terhempas. Bom dan manusia yang menjadi korbannya telah menghentakkan pilihan rapuh pada ekonomi pariwisata tersebut. Pernyataan-pernyataan Arif dalam tulisannya berikut masih disertai pesimisme dan keinginan mencari alternative atas kapitalisme pariwisata. Dia menulis “Horor mengintai di balik ancaman kebangkrutan ekonomi pariwisata. Trauma Bali pasca teror adalah krisis ekonomi. Proyeksi ledakan pengangguran, proyek-proyek yang berantakan, simpang siur dana recovery, respon miring terhadap serbuan program kampanye “peduli Bali” yang didominasi pusat; seruan panik untuk banting setir ke ekonomi pertanian..”

Hanya pertanyaan dari pernyataan Arif di atas adalah bisakah Bali meninggalkan Ekonomi pariwisata dan mencoba peruntungan lain? Bisakah meninggalkan ekonomi yang menopang sekitar 80% perekonomian daerah tersebut?Tentu bukan pertanyaan yang bisa langsung dijawab dengan mudah. Tapi gelaran pertanyaan dan gugatan atas pilihan ekonomi pariwisata di atas telah mengguncang wacana mapan mengenai pariwisata Bali yang tak cukup menjadi sandaran.

***

Tahun 2000. Tiga tahun sebelum Arif menuliskan refleksi berjudul “Wall Street-Legian: Alegori Puing-Puing” yang mempertanyakan pilihan atas ekonomi pariwisata di Bali, yang ternyata rapuh, setelah terlihat tumbang oleh teror, Putu Winata, menulis di media yang sama dengan Arif tentang Bali dan harga di balik proyek turisme di Bali. Sebelum teror “Oktober Hitam”. Teror lain dunia pariwisata sebenarnya telah lebih dulu dibentangkan panjang dalam lanskap sejarah sosial masyarakat Bali. Mulai dari Balisering, proyek pembudayaan Bali oleh kolonialisme yang menyeragamkan Bali sebagai komoditas turisme budaya, bali yang romantik dan menjadi proyek pelipur dan penutup kekejaman kolonial pasca perang puputan (1906) hingga proyek kejam perampasan lahan di mega proyek pariwisata Bali Pecatu Graha oleh Tommy Suharto. Ulasan kritis ini dikemukakan dengan judul “Bali: Kristalisasi dan Resistensi Kultural”. Bagi penulis, gambaran tentang Bali yang serba imajiner itu telah meringkus orang-orang Bali seolah-olah harus menjadi orang yang harus selalu patuh, ramah dan tak pemarah. Padahal setiap manusia punya sisinya yang tak selalu bisa dikontrol dan baik. Pada satu titik bisa meledak. Gugatan-gugatan masyarakat mengenai pembangunan pariwisata di Bali hanya satu contoh betapa di Bali tidak hanya surga turisme tapi juga bumi tempat bergelut. Putu menulis kondisi paradoks ini: “Memang, bila dilihat dari brosur dan catatan perjalanan para turis yang sangat romantik, Bali adalah surga yang serba nyaman dan tertib. Resim orde baru mencitrakannya sebagai Sapta Pesona yang serba fantastik. Tapi, kenyataan jauh lebih jamak dari sekedar catatan perjalanan seorang turis”.

Sebagai contoh menarik bagaimana keramahan kepada turis yang dijajakan oleh petugas hotel hingga warga lokal yang telah ‘dibentuk’ mempunyai realitas di belakangnya yang kelam. Ketika proyek PT.BTDC sukses membangun enclave di Nusa Dua bersama tim SCETO dengan menyingkirkan orang-orang lokal dan membangun tembok yang membatasi kawasan masyarakat lokal dengan enclave turisme. Kesusesan mengundang investor dan menjadikan Nusa Dua sebagai destinasi turisme menjadikan model pembangunan enclave ini direplikasi di beberapa titik di Bali. Aburizal Bakri, seorang pengusaha besar nasional, melalui Bali Nirwana Resort memaksakan pembangunan hotel di kawasan suci Pura Tanah Lot. Ditentang oleh masyarakat adat tapi tetap dikerjakan dengan pemaksaan dengan seluruh mekanisme kekuasaan yang mungkin dikerahkan. Begitu pula Bali Pecatu Graha yang menyingkirkan banyak petani penggarap di lahan Negara oleh mega proyek seluas 650-950 hektar ini. Ada proyek reklamasi pulau Serangan seluas 400 hektar. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Cerita terkini tentu mengenai reklamasi teluk benoa yang telah dinanti oleh investor dan difasilitasi oleh Negara meski ditolak oleh elemen luas masyarakat Bali yang tetap menginginkan teluk benoa menjadi kawasan konservasi dan diambil manfaatnya secara luas oleh masyarakat Bali. Sayangnya, penolakan ini meski amat kuat dan besar, tak membuat izin-izin penting dari pemerintah untuk pengerjaan reklamasi berhenti.

Tapi realitas yang diceritakan oleh dua penulis di atas mengenai Bali dan pariwisatanya adalah suatu yang minor dan tak terdengar dengan baik. Narasi pariwisata yang menyelamatkan terlalu dominan. Ini terkait dengan misalanya, bagaimana kawasan-kawasan kering di selatan Bali telah bertransformasi menjadi kawasan wisata yang mendatangkan peluang penghidupan dan telah ikut berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan akses penghidupan dan pertumbuhan industry yang berkaitan, langsung maupun tidak langsung, dengan pariwisata. Bergeliatnya industry perhotelan, industry perjalanan, industry akomodasi lainnya dan industry kreatif seperti industry kecil mercandise, dan oleh-oleh khas Bali. Bali adalah salah satu kawasan yang pertama-tama dan merintis berdirinya layanan hotel selain kota-kota di Jawa.[1] Bali memang adalah pulau selain pulau Jawa, yang pertama-tama ‘dijual’ dalam pasar pariwisata yang dibangun oleh kolonialisme melalui Vereeniging Touristed Verker (VTV) dan dengan narasi itulah Bali berkembang hingga seperti saat ini. Sudah lebih dari seabad Bali menjadi kawasan yang diimajinasikan oleh para turis Eropa dengan gambaran-gambaran romantik seperti dikemukakan di atas.[2]

Kesuksesan membangun suatu bangunan perekonomian yang berbasis pada industri pariwisata kapitalis semacam di Bali inilah yang kemudian membuat pemerintah Indonesia memikirkan industry alternative seperti pariwisata yang bisa dikembangkan di sejumlah daerah prioritas agar kelak bisa menjadi ‘Bali Baru’ yang memberikan devisa dari kunjungan para turis. Bali yang meski sebagian besar tanahnya kering dan tandus, bisa bertumbuh dengan suatu ekonomi pariwisata. Oleh rezim Jokowi, imajinasi memperluas kesuksesan Bali membangun pariwisata dan menumbuhkan perekonomian inilah yang akan dikembangkan dalam program yang disebut 10 wilayah prioritas pembangunan Bali Baru. Wilayah-wilayah prioritas tersebut adalah Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu dan kota Tua Jakarta, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi dan Morotai. Selain Bali, kawasan-kawasan pariwisata di atas adalah kawasan yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara, paling layak dijual karena insfrastrukturnya sudah lebih baik dari wilayah-wilayah lain di Indonesia.[3]

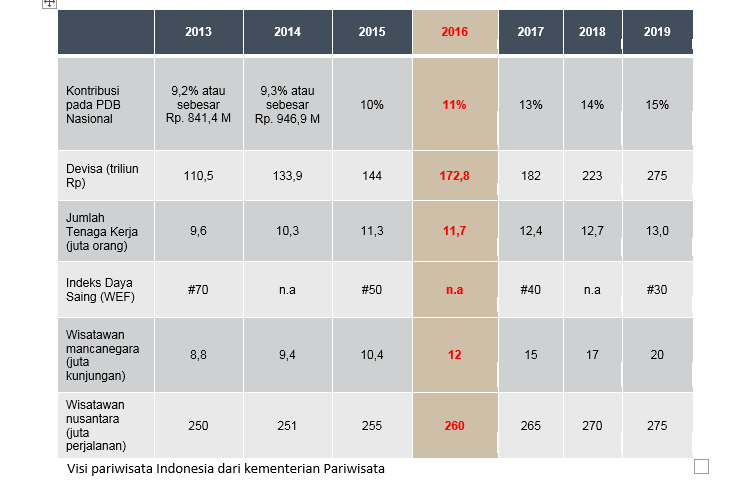

Kementerian pariwisata menargetkan hingga akhir tahun 2019, wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia bisa mencapai 20 juta kunjungan. Jumlah kunjungan ini telah ditetapkan targetnya akan dipenuhi oleh sebagian besar dari kawasan-kawasan wisata prioritas seperti Bali dan kawasan wisata ’10 bali baru yang diharapkan mendatangkan wisatawan mancanegara sebesar 11 juta orang. Sepuluh kawasan Bali baru tersebut, meski belum semua telah rampung proyek-proyek penunjangnya, tetapi target tinggi telah dicanangkan. Borobudur misalnya diharapkan mendatangkan 2 juta wisatawan pada tahun 2019, padahal performanya pada tahun 2013 baru dikunjungi oleh 227.337 wisatawan mancanegara. Berarti diharapkan kawasan ini, pada tahun 2019 didatangi oleh hampir 10 kali lipat dari jumlah wisatawan mancanegara yang tercatat dalam data tahun 2013. Demikian pula Mandalika yang diharapkan mendatangkan wisatawan mancanegara sebesar 2 juta orang di tahun 2019. Padahal jumlah kunjungan di tahun 2013 baru mencapai 123ribu kunjungan. Target-target prestisius ini nampaknya akan bisa dicapai sebab dalah proses berjalan, tahun 2018 Indonesia telah dikunjungi oleh 17 juta turis. Itu berarti angka 20juta pada tahun 2019 amatlah mungkin dicapai. Apalagi infrastruktur penunjang terus diperbaiki, kondisi objek wisata ditata sedemikian rupa sehingga layak kunjung, manajemen diperbaiki (seperti membentuk badan otorita khusus) dan even-even serta upacara penting terus dilaksanakan dan didesain sedemikian rupa untuk dikunjungi oleh wisatawan. Tapi harga yang harus dibayar tidak kecil. Mungkin akan ada dana jor-joran untuk kampanye dan iklan pariwisata Indonesia di Dunia internasional, tentu akan banyak kebijakan yang diterabas untuk tujuan tersebut dan mungkin, dampaknya yang lebih luas “ekonomi pariwisata” ini bisa menyebar luas ke banyak wilayah lain yang belum tentu siap untuk hal tersebut.

Perencanaan-perencanaan pariwisata di atas bersandar pada fakta bahwa dari Negara-negara ASEAN saja, Indonesia mendapatkan keuntungan dari pariwisata yang cenderung rendah jika dibandingkan dengan potensi pariwisatanya jika digarap dengan serius. Sebagai perbandingan, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke kawasan Asia Pasifik mencapai 97 juta kunjungan. Pada tahun 2014 Indonesia dikunjungi oleh 9 juta wisatawan mancanegara. Masih kalah jauh dari Malaysia yang dikunjungi 27,4juta Wisman, Thailand 24,8 juta dan Singapura 15,1 juta Wisman. Kita, sebagai Negara dengan penduduk dan wilayah terluas harusnya bias mendapatkan lebih banyak manfaat dari tingginya jumlah kunjungan ke Asi-Pasifik tapi kenyataannya kita hanya mendapatkan sekitar 10 persen dari jumlah kunjungan ke Asia pasifik. Figure berikut bisa memberi gambaran performa pariwisata Indonesia dalam komposisi kunjungan pariwisata tingkat dunia dan Asia Pasifik sendiri.

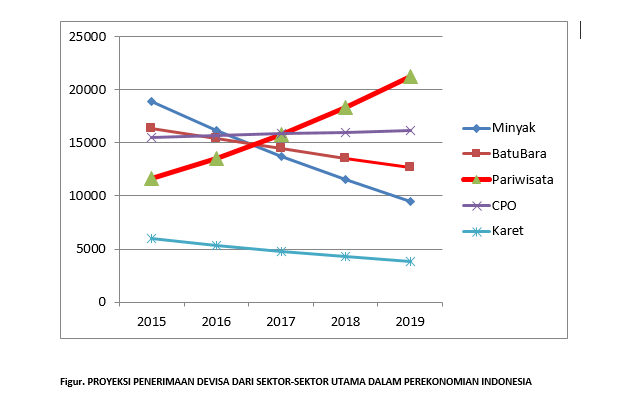

Dari data tersebut diatas ditunjukkan performa pariwisata kita kalah mentereng dari Negara-negara di wilayah ASEAN lainnya seperti SIngapura, Malaysia dan Thailand. Padahal, sector pariwisata berkontribusi dengan jumlah tak sedikit kepada pendapatan Negara. Dan sector ini tidak lagi bisa diremehkan dan dianggap sebagai ekonomi sektor kedua saja. Sebab dalam kenyataannya, sektor ini telah menjadi penyumbang tersebesar bagi pengukuran PDB Indonesia mengalahkan minyak, sawit dan batubara.

Kontribusi luas sektor pariwisata ini pada ekonomi makro kita inilah yang menjadi titik soal dan harus dilihat lebih jauh konsekwensi-konsekwensinya di tingkat bawah. Sebab kontribusi luas semacam inilah yang juga mengukuhkan narasi umum mengenai “pariwisata sebagai alternative pembangunan”, pariwisata sebagai jalan untuk melestarikan lingkungan bahkan secara lebih jauh disebutkan mengentaskan kemiskinan.[4]Atau bahkan menjadi semacam “ekonomi ramah lingkungan” yang menjadi solusi atas pembangunan dunia ketiga yang berbasis pada industry tradisional semata seperti manufaktur, minyak, sawit dan tambang. Karena itulah memeriksa konsekwensi-konsekwensi di tingkat bawah, di lokalitas-lokalitas tertentu menjadi penting untuk memberi perimbangan wacana mengenai pembangunan.

***

Liburan Lebaran yang kering. 2016. Perjalanan saya pacu menuju suatu kawasan yang sedang tenar di media sosial, setidaknya di Sulawesi selatan, sebagai “raja Ampat” di Sulawesi Selatan. Konon, dihiasi oleh tebing karang yang serupa satu dua spot di raja Ampat, Papua Barat. Lautnya tenang dan landai. Riak ombaknya kecil-kecil menghadap Teluk Bone dengan gradasi warna hijau, tosca, biru dan biru tua yang menawan khas pemandangan laut Raja Ampat. Dan benar saja. Saya bertemu dengan tebing di suatu hutan kuno komunitas orang Ara, di timur kabupaten Bulukumba. Komunitas yang dikenal dengan keahliannya membuat perahu pinisi yang kondang itu. Hampir satu atau dua dekade, saya tidak pernah melewati kawasan ini. Saya mengingat melewati kawasan ini terakhir di tahun 2002, ketika masih menjadi mahasiswa di satu perguruan tinggi di Makassar. Desa ini memang tak pernah muncul dalam imajinasi geografis orang seperti saya yang tinggal lebih dari 250 KM dari tempat ini. Dan pula: desa ini adalah desa yang tak popular. Kalah popular oleh desa tetangganya yang telah kondang sejak lama sebagai kawasan pariwisata, desa Bira. Sebuah film popular di tahun 1990-an mengambil nama pantai ini dan dibintangi oleh aktris nasional yang amat popular, Desi Ratnasari. Karena itulah cukup beralasan dan amat normal saya tak mengenal desa ini.

Tapi, kurang lebih 5 tahun terakhir, desa ini menjadi cukup dikenal. Sejumlah media nasional seperti Tempo, Detik.com atau harian Kompas telah melakukan liputan romantik atas pantai-pantai di desa Ara. Desa ini pun didatangi oleh banyak pengunjung. Menurut data, tahun 2016, kawasan wisata apparalang telah dikunjungi oleh 15.000 pengunjung. Data ini masih kalah jauh dari kawasan wisata pantai bira yang dikunjungi di tahun yang sama oleh wisatawan sejumlah 150.000 wisatawan. Tapi catatannya adalah, kawasan ini menyeruak tiba-tiba di tahun-tahun terakhir ketika media sosial semakin meluas penggunaannya.

Desa ini memiliki dua objek wisata pantai yang sekarang sedang ramai kunjungan: Pantai Mandala Ria yang berada di perbatasan desa Ara dan Desa Lembanna serta kawasan tebing apparalang. Dua-duanya menawarkan keindahan laut. Perbedaannya hanya pantai Mandala Ria adalah bibir pantai berpasir putih sepanjang lebih dari 1 kilometer. Sementara tebing apparalang adalah spot pemandangan laut dari atas tebing yang bisa dinikmati melalui tangga kayu menuju lautnya yang tak berpasir.

Kawasan pantai ini adalah dua di antara 38 objek wisata yang ada di kabupaten Bulukumba. Meski kawasan kabupaten Bulukumba bukanlah kawasan dengan prioritas pariwisata, tapi kawasan ini salah satu kabupaten dengan industry pariwisata yang cukup menjanjikan. Sekira 30% objek wisata di Sulawesi Selatan ada di wilayah kabupaten ini. Dan sebagian di antaranya ada di Kecamatan Bontobahari, tempat desa Bira dan Ara berada. Kecenderungan tingginya jumlah wisatawan di dua lokasi wisata di Desa Ara ini sebenarnya bagian dari tumbuhnya angka kunjungan wisata ke Sulawesi Selatan sejak tahun 2011. Indikator-indikator peningkatan aktifitas pariwisata menunjukkan pertumbuhan di Sulawesi Selatan seperti meningkatnya jumlah hotel, jumlah kamar untuk akomodasi dan jumlah kawasan wisata.[5]

Peningkatan jumlah objek wisata ini banyak disumbang oleh kabupaten Bulukumba. Saat ini, 38 dari 137 objek wisata di Sulawesi selatan. Dan dua diantaranyaa, yang paling popular untuk tahun-tahun terakhir kecuali pantai Bira adalah pantai Mandala Ria dan Pantai Apparalang. Sebagai gambaran, berikut saya lampirkan jumlah objek wisata di Bulukumba dan jumlah pengunjungnya:

Tabel.3

Objek Wisata di kabupaten Bulukumba, Jenis Objek Wisata dan Jumlah Pengunjung Tahun 2015

| No | Nama Objek Wisata | Jenis Objek Wisata | Jumlah Pengunjung |

| 1 | Pantai Bira | Wisata Pantai | 148.740 |

| 2 | Pantai Samboang | Wisata Pantai | 3.713 |

| 3 | Pantai Lemo-lemo | Wisata Pantai | 5.200 |

| 4 | Pantai Mandala Ria | Wisata Pantai | 11.440 |

| 5 | Pantai Panrang Luhu | Wisata Pantai | 15.600 |

| 6 | Pantai Marumasa | Wisata Pantai | 10.400 |

| 7 | Pantai Kasuso | Wisata pantai | 6.200 |

| 8 | Pulau kambing | Wisata Pantai | 15.600 |

| 9 | Pulau Liukang Loe | Wisata Pantai | 26.000 |

| 10 | Pantai Merpati | Wisata Pantai | 10.950 |

| 11 | Pantai Lolisang | Wisata Pantai | 1.267 |

| 12 | Pantai Apparalang | Wisata Pantai | 15.600 |

| 13 | Pantai Bara | Wisata Pantai | 17.680 |

| 14 | Pantai Pangailayya | Wisata Pantai | 1.872 |

| 15 | Danau kahayya | Wisata Gunung dan Danau | 520 |

| 16 | Gua Malukua | Wisata Alam Stalaktit dan Sejarah | 1.248 |

| 17 | Gua Pasohara | Wisata Alam Stalaktit dan Sejarah | 2.080 |

| 18 | Gua Liang Pannikia | Wisata Alam Stalaktit dan Sejarah | 1.560 |

| 19 | Gua Passeaa | Wisata Alam Stalaktit dan Sejarah | 1.040 |

| 20 | Permandial alam Hila-hila | Wisata mandi mata air | 5.668 |

| 21 | Permandian Alam Limbua | Wisata mandi mata air | 7.800 |

| 22 | Permandian alam bettu | Wisata mandi mata air | 5.200 |

| 23 | Air terjun Bialo | Wisata Air Terjun | 2.080 |

| 24 | Air terjun bravo 45 | Wisata Air Terjun | 5.200 |

| 25 | Sungai Balangtieng | Panorama Alam Sungai | 3.120 |

| 26 | Puncak karaengpuang | Panorama Pegunungan | 1.560 |

| 27 | Puncak Pua’ Janggo | Wisata Budaya | 998 |

| 28 | Makam Dato Tiro | Wisata Sejarah Budaya | 8.910 |

| 29 | Makam karaeng sapo hatu | Wisata Sejarah Budaya | 1.040 |

| 30 | Makam karaeng Ambhibia | Wisata Sejarah Budaya | 1.560 |

| 31 | Kawasan Adat Ammatoa | Wisata Sejarah Budaya | 10.400 |

| 32 | Kawasan Pembuatan perahu pinisi | Wisata budaya | 3.120 |

| 33 | Pasar Cekkeng | Wisata Budaya | 26.000 |

| 34 | Rumah Adat Bola Lohea | Wisata Buatan | 1.100 |

| 35 | Perkebunan Karet | Wisata Buatan | 3.100 |

| 36 | Kolam renang | Wisata Buatan | 5.200 |

| 37 | Hutan Kota | Wisata Buatan | 10.950 |

| 38 | Taman kota | Wisata Buatan | 18.250 |

| Jumlah Total Pengunjung | 417.965 |

Sumber: SLHD Provinsi Sulawesi Selatan 2015 (Diolah)

Menurut catatan di atas, kawasan wisata tebing apparalang dan mandala ria dikunjungi wisatawan sejumlah masing-masing 11.440 orang dan 15.600 orang. Suatu jumlah yang cukup besar untuk satu desa dengan penduduk hanya sekitar 3.000 jiwa. Karena itulah pariwisata telah mengubah lanskap sosial desa ini. Dari desa yang didominasi oleh pekerja kapal pinisi menuju desa yang diisi oleh pariwisata, wisatawan dan pekerjaan-pekerjaan berkaitan dengan pariwisata. Seiring pertumbuhan objek tersebut juga terjadi konflik pengelolaan kawasan apparalang antara warga lokal komunitas perintis apparalang yang diketuai oleh Dr. Amiruddin Rasyid yang merupakan anggota DPRD kabupaten Bulukumba yang telah mengeluarkan sejumlah besar uang untuk perintisan fisik kawasan apparalang. Sementara itu pemerintah desa juga berkehendak menjadikan ini sebagai aset desa. Demikian juga pemerintah kabupaten yang berkali-kali ingin mengambil alih kelola kawasan tersebut. Konflik malah makin meluas ke bawah ke masyarakat yang mendapat manfaat langsung dengan masyarakat yang merasa tak mendapatkan manfaat dari kawasan tersebut meski kawasan tersebut berada dekat dari rumah mereka. Perpecahan terjadi di kalangan masyarakat. Catatan mayornya tentu saja pembukaan kawasan wisata ini telah membuka lapangan pekerjaaan. Untuk ini cerita menarik mengenai mantan-mantan TKI di Malaysia dan sejumlah Negara datang kembali ke desa ini hanya untuk bekerja di kampung halaman sendiri yang dulu ditinggal karena tidak tersedianya pekerjaan di desa. Meningkatnya pendapatan masyarakat, terutama perempuan desa yang banyak terlibat berjualan di kawasan wisata. Tapi juga catatan lainnya adalah, kawasan wisata ini telah menceburkan perempuan-perempuan ke dalam kredit perbankan untuk aktifitas perdagangan kecil-kecilan di kawasan wisata tersebut. Karena itu, meski kawasan wisata ini adalah harapan penghidupan baru bagi warga desa, juga wilayah konflik baru dan mekanisme baru penyerapan masyarakat desa masuk ke dalam relasi kapitalisme yang lebih intensif dengan keterhubungannya langsung dengan produk-produk perbankan.[6] Belum lagi keterbelahan masyarakat ke dalam faksi-faksi yang meruncing menjadi konflik antara mereka yang mendapat manfaat dan mereka yang tak mendapatkan manfaat cukup dari kawasan tersebut.

Saya kira catatan ini sedikit memberi gambaran bahwa dunia pariwisata, bukanlah semata-mata hamparan harapan. Bukan sebuah cek kosong berisi manfaat saja, tetapi juga hamparan masalah dan refleksi. Terimakasih

[3] Presentase menteri pariwisata di sejumlah kesempatan selalu mengulang—ulang data tersebut

[4] Lihat Oka A Yoeti dalam Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata (Jakarta: Balai Pustaka, 2016. H. 216-2025 [5] Jika dibandingkan dengan kunjungan wisata tahun 2011, data yang bersumber dari dinas kebudayaan dan kepariwisataan sulawesi selatan menunjukkan bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung di sulawesi selatan pada tahun 2014 terus mengalami peningkatan, hal ini seiring dengan peningkatan jumlah objek wisata. Jika pada tahun 2011 jumlah objek wisata bahari hanya 6 objek, maka pada tahun 2014 telah teridentifikasi sebanyak 136 objek. Begitu juga pada objek wisata alam, jika pada tahun 2011 tercatat hanya 10 objek wisata, maka pada tahun 2014 telah teridentifikasi sebanyak 123 objek dan pada tahun 2011 objek wisata agro hanya tercatat 9 objek maka pada tahun 2014 telah teridentifikasi sebanyak 31 objek. Selanjutnya jika pada tahun 2011 jumlah pengunjung (wisatawan) pada sebagian besar objek wisata di sulawesi selatan berjumlah 96.843 orang, pada 2014nmeningkat menjadi 134.272 orang (bertambah sebanyak 37.429 orang).Menurut data BPS Sulawesi Selatan tahun 2014 mencatat bahwa dalam 5 tahun terakhir 2007-2011 jumlah wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2007 jumlah wisatawan baru mencapai 1.143.111 orang, pada 2011 mencapai 4.523.381 orang. Dari keseluruhan jumlah wisatawan tersebut, 51.749 orang (1,14%) wisatawan mancanegara dan 4.471.632 orang (98,85%) lainnya adalah wisatawan domestik.

Akomodasi hotel juga terus meningkat. BPS Sulawesi selatan tahun 2014 mencatat bahwa jika pada tahun 2011 jumlah hotel baru mencapai 602 dengan jumlah kamar 11.964 dan jumlah tempat tidur 18.797 maka pada tahun 2014 jumlah hotel telah mencapai 669 dengan jumlah kamar 14.512 dan jumlah tempat tidur 20.151.

[6] Catatan Etnografis Thomas Gibson mengenai desa ara menunjukkan bahwa pelibatan orang Ara ke dalam bisnis kapitalisme dalam skalanya yang intensif bukan kali ini saja. Sebab di era-era bisnis kapal, pembukaan usaha konveksi atau penenunan seringkali juga bersumber dari kredit perbankan. Lihat Tomas Gibson Kekuasaan Raja, Syech dan Ambtenar Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000 (Makassar: Ininnawa, 2009). Bahkan kalau kit abaca lebih jauh, banyak peneliti memilih desa ini sebagai objek penelitiannya sejak lama. Prof. Usman pelly, P.hD Ara dan perahu Bugisnya: Pinisi Nusantara Studi tentang Pewarisan Keahlian Pembuatan Perahu tradisional (Medan: Casa Mesra Publisher, 2013). Juga penelitian etnografis Horst Liebner mengenai system pembuatan perahu di Sulawesi Selatan.